L'Ă©co-jardinage

Lutte biologique

| Tweet |

Pourquoi ne pas profiter des propres systĂšmes de rĂ©gulation des proies par les prĂ©dateurs, Ă©tablis par la Nature depuis la nuit des temps? LâĂ©cojardinier doit sâinspirer du milieu naturel lorsquâil gĂšre son jardin, dâoĂč lâidĂ©e dâavoir un maximum dâespĂšces floristiques et faunistiques comme dans la Nature (principe de la biodiversitĂ©). La science Ă©cologique nous enseigne quâon ne peut pas retirer un des Ă©lĂ©ments dâun Ă©cosystĂšme sans affecter lâĂ©quilibre de lâensemble (effet papillon). Le jardin, lui aussi, est un tout et il faut maintenir en Ă©quilibre tous les ĂȘtres vivants qui le peuplent: il nây a pas dâanimaux strictement nuisibles ou utiles dans lâabsolu. Les auxiliaires du jardinier vous fourniront gratuitement leurs services et toute cette armĂ©e de crĂ©atures zĂ©lĂ©es travailleront pour vous et Ă votre place: les recycleurs (vers, micoorganismes), les pollinisateurs (abeilles, indispensables Ă mes chers cucurbitacĂ©es), les prĂ©dateurs qui mangent les importuns (coccinelles, hĂ©risson)⊠Nous avons une empathie naturelle Ă lâĂ©gard des oiseaux et des papillons, mais les vers, les chauve-souris et les crapauds mĂ©ritent aussi notre protection! Tout ce petit monde aide « lâhomo jardinus», Ă condition que ce dernier ne leur mĂšne pas la vie trop dure.

La lutte biologique : avantages

C'est une des techniques les plus Ă©laborĂ©es du jardin Ă©cologique qui pourra ĂȘtre testĂ©e / envisagĂ©e dans les espaces clos (serres, vĂ©randas) quand il sâagit dâintroduire des insectes prĂ©dateurs trĂšs mobiles (coccinelles, guĂȘpes parasites, chrysopes) ou qui peuvent ĂȘtre entrainĂ©s par le vent en plein air. Elle a de nombreux avantages:

- spécificité,

- pas de risque de surdosage,

- trĂšs pratique

- grande facilitĂ© dâutilisation des agents amorphes comme le bacille de Thuringe (Bt), Phasmarhabditis hermaphrodita et les champignons parasites. Le Bt a une action lente (les chenilles mettent une semaine pour mourir), trĂšs ciblĂ©e (il ne dĂ©cime pas les insectes bĂ©nĂ©fiques, sauf les acariens prĂ©dateurs en cas dâapplications rĂ©pĂ©tĂ©es: QIE = 7,9) et limitĂ©e dans le temps (3-5 jours aprĂšs lâapplication). Il existe en 3 variĂ©tĂ©s: contre les chenilles, contre les larves de moustiques, contre les colĂ©optĂšres. Un autre insecticide fantastique (en conditions humides) est le champignon Beauveria bassiana (difficile Ă trouver).

La lutte biologique : inconvénients

Mais, la lutte biologique présente aussi des inconvénients:

- coĂ»teux Ă lâachat,

- mode opĂ©ratoire dĂ©licat pour les agents trop spĂ©cialisĂ©s dans leur nourriture ( strict respect des conditions de tempĂ©rature et dâhygromĂ©trie ),

- inefficacitĂ© et mĂȘme risque de disparition de lâagent rĂ©gulateur face Ă une densitĂ© insuffisante de leur « garde-manger » (sans proie, les prĂ©dateurs ne peuvent pas se maintenir: ils nâĂ©radiquent donc pas totalement les importuns) ou si le jardinier a effectuĂ© des traitements rĂ©cemment (mĂȘme au purin de plantes),

- temps de latence entre développement des proies et des prédateurs,

- risque dâinvasions dâespĂšces importĂ©es comme la coccinelle asiatique Harmonia axyridis.

De la délicatesse ....

DĂšs la rĂ©ception de votre commande vivante (fournisseurs: biobest, OPIE, JBA-Nature, la cigale, la maison des insectes, jardilandâŠ), il faut les dĂ©poser dĂ©licatement sur les feuilles avec un pinceau ou fixer simplement, sur les plantes, les bandelettes porteuses dâĆufs (ou de nymphes). Deux ou trois lĂąchers successifs Ă 10-15 jours dâintervalle sont conseillĂ©s. Naturellement, il ne faut pas traiter avec un insecticide (sauf le bacille de Thuringe).

S'attaquer à des espÚces spécifiques

Parmi les auxiliaires les plus efficaces car ils sâattaquent Ă des espĂšces spĂ©cifiques, il y a ceux qui parasitent des organismes-hĂŽtes:

- Les hyménoptÚres parasites (dont la femelle est reconnaissable à sa longue tariÚre) représentent plus de la moitié des auxiliaires dans un verger biologique.

- Les hĂ©tĂ©roptĂšres prĂ©dateurs (genres orius et gĂ©ocoris) font la police dans beaucoup de situations (acariens, petites chenilles, pucerons, thrips). Sâil nây a pas de proies, ils les remplacent en se nourrissant de pollen.

- Les minuscules guĂȘpes parasites (totalement inoffensives pour lâHomme) les plus courantes Ă la vente sont: Encarsia formosa (trĂšs efficace et utilisĂ©, depuis longtemps, sous forme de pupes parasitĂ©es contre les aleurodes des serres), Aphidius Coleman (contre les pucerons) et Trichogramma (contre les Ćufs des insectes indĂ©sirables).

- Contre une colonie de pucerons, lĂąchez 2-3 larves de coccinelle Adalie Ă deux points (12 ⏠les 50 larves; 10 larves/mÂČ). Contre les cochenilles farineuses, choisissez la coccinelle Cryptolaemus montrouzieri (20 ⏠les 25 adultes).

- Lâaction des nĂ©matodes (vers ronds) est surtout concentrĂ©e contre la population souterraine et les limaces. Ils supportent mieux que les insectes bĂ©nĂ©fiques un peu dâinsecticide, mais ils manquent dâefficacitĂ© Ă basse tempĂ©rature et par temps sec.

- Enfin, pour lutter contre une invasion dâacariens exclusivement, pensez Ă acheter des acariens prĂ©dateurs (Phytoseiulus persimilis: humiditĂ© Ă©levĂ©e, 20°).

La liste des insectes utiles est longue: une centaine dâespĂšces de coccinelles (rien quâen France!), les carabes en particulier Ă lâĂ©tat larvaire (sous les pierres et dans les haies), les cĂ©cidomyies (mouches), les cantharides (sur les ombellifĂšres et les graminĂ©es), les larves de chrysope (25 ⏠les 200 larves de chrysopes pour 1 mÂČ contre pucerons et acariens), la mouche tachinaire (dont la larve parasite certaines chenilles), les punaises, les eumĂšnes, les staphylins, les larves des syrphes (aussi efficaces que les coccinelles).

Parmi les vertĂ©brĂ©s: la chauve-souris (pipistrelle dans les vergers), le crapaud commun, la grenouille rousse (la plus frĂ©quente dans les jardins), le familier hĂ©risson (pour lâobserver la nuit, la lumiĂšre artificielle ne le dĂ©range pas), les musaraignes (surtout la musette Crocidura russula), les oiseaux, lâinoffensif orvet...

Attirer les animaux indigĂšnes avec des abris

A lâexception du bacille de Thuringe, « la lutte biologique de pointe » dĂ©crite ci-dessus est difficilement accessible au jardinier ordinaire.

Elle ne se justifie que sâil nâa pas assez dâalliĂ©s indigĂšnes (oiseaux entomophages, petits mammifĂšres comme le hĂ©risson et les musaraignes,

batraciens, insectes carnivores). Heureusement, il est possible (et mĂȘme plus facile) de favoriser lâinstallation « naturelle » des animaux

autochtones en installant des nichoirs et des abris, en diversifiant la mosaïque des habitats sauvages et des cultures en plantant des végétaux

attractifs (aromates, ortie, phacélie, lierre, arbustes à baies et autres plantes mellifÚres).

MĂȘme si la nourriture est abondante, un animal peut ĂȘtre absent uniquement faute dâhabitat. Aussi, les explications ci-dessous concernent

plus spĂ©cifiquement la fabrication dâabris diversifiĂ©s pour fixer durablement sur place la faune indigĂšne. Leur construction et leur suivi

sont trĂšs ludiques et instructifs, en particulier pour les enfants.

Comme on aime mieux que ce quâon connait bien, achetez des guides

dâidentification, notamment sur les oiseaux et les papillons diurnes. Et vous verrez que vous prendrez alors de plus en plus de plaisir et

dâintĂ©rĂȘt Ă les observer. Pourquoi pas organiser un « safari photographique» avec vos amis (nâoubliez pas aussi la loupe pour vous mettre

Ă lâĂ©chelle des animaux les plus petits car ils sont souvent les plus fantastiques et les plus Ă©tonnants!)!? Voir un animal ne sâimprovise

pas la plupart du temps: il vous faudra Ă©tudier ses mĆurs et ses habitudes, faire attention Ă tout ce qui trahit votre prĂ©sence (odeur,

mouvement, couleur des vĂȘtements, bruit) et ĂȘtre patient (attente souvent longue dans une cabane ou un affĂ»t mobile dĂ©montable). Mais,

des piĂšges Ă empreintes (boue, sable) ou photographique, ainsi que lâobservation Ă distance avec des jumelles, vous permettront de suivre

discrĂštement lâactivitĂ© de la vie sauvage.

Les « hÎtels à insectes »

Vous pouvez les imprĂ©gner de phĂ©romones pour augmenter leur attractivitĂ© (en enfermant provisoirement une femelle) sont dĂ©sormais en vente dans les jardineries, mais il est bien plus amusant (et Ă©conomique!) de les construire soi mĂȘme. Ils ont toutefois moins de succĂšs que les nichoirs Ă oiseaux. Voici quelques exemples dâHLM Ă insectes (naturellement, pas de dĂ©rangement pour quâils soient occupĂ©s!):

- pour papillons (notamment les « tortues» volantes!): deux planches de bois verticales espacĂ©es de 1cm, exposition au sud-est (nâoubliez pas le toit!); pile de rondins entrecroisĂ©s de 1,5 m de haut sur 2 m de large.

- pour chrysope et dâautres insectes: ces dĂ©voreuses de pucerons ont besoin de refuges profonds et Ă©troits (papier ondulĂ© enroulĂ© sur lui-mĂȘme dans un nichoir; fagots de tiges creuses de bambou de 25 cm de long, de framboisier ou de sureau rassemblĂ©es en faisceaux, ouvertes Ă une extrĂ©mitĂ© et fermĂ©e Ă lâautre et mis dans un tuyau en plastique un peu plus long, suspendus aux branches ou sous le rebord dâun toit, Ă lâabri des intempĂ©ries. Ces « sacs de couchage » sont suspendus suivant diffĂ©rentes inclinaisons (surtout horizontales), dans un arbre, Ă 1,5-2m de haut, un bidon en plastique rempli dâherbe sĂšche, de paille ou de fibres de bois, dont le fond fendu prĂ©sente un entrebĂąillement qui sert dâentrĂ©e.

- pour guĂȘpes solitaires: boule dâargile maintenue humide et criblĂ©e de trous horizontaux de 5 mm de diamĂštre avec une aiguille Ă tricoter. Placez-la au pied dâun mur exposĂ© au soleil et au sud. Si les trous ont un diamĂštre de 1 cm, ce sont les abeilles solitaires et lâosmie (câest elle qui dĂ©coupe des piĂšces circulaires dans les feuilles!) qui lâoccuperont probablement. Variante: une souche de bois dur (chĂȘne, chĂątaignier) perforĂ©e de galeries avec une perceuse.

- pour les pacifiques bourdons: pot de fleurs vide, bourrĂ© de paille, retournĂ© et enfoncĂ© dans le sol sec (le fond dĂ©passe dâun cm le niveau du sol; placez une tuile 2 cm au dessus du trou de drainage). Sâil est placĂ© en hauteur (prĂšs des pucerons), il servira dâabri aux perce-oreilles, mais il faudra dâabord le mettre au ras du sol pour le « charger » en perce-oreilles.

- pour coccinelles: hivernage dans une boite criblée de trous de 1 cm de diamÚtre; tas de branchettes; bande de carton autour des troncs (qui attirent aussi des indésirables à éliminer réguliÚrement).

Outre les minuscules insectes, pensez aux abris pour des animaux plus gros:

- pour les crapauds: pot vide retournĂ© avec une entrĂ©e, tas de pierres (avec ou sans terre) bien exposĂ© prĂšs de lâeau pour bĂ©nĂ©ficier dâune retraite hivernale douillette, vieille canalisation ou brique recouvertes de terre.

- pour les oiseaux et les chauves-souris: un seul animal consomme plusieurs dizaines de kilogrammes dâinsectes dans lâannĂ©e! Ces nichoirs sont dâindispensables palliatifs pour le maintien de la faune ailĂ©e cavernicole. Pour Ă©viter les modĂšles gadgets inefficaces, lisez tous les renseignements dans la brochure « LâAppel des Oiseaux » (THEVIOT Martial et ThĂ©rĂšse). Adresse pour une commande: martial.theviot@laposte.net (7 âŹ)

- pour le hérisson: aménager une chambre au toit étanche (feuille de plastique tendue) de 50 x 50 x 20 cm de haut (avec paille sÚche) sous un tas de bois. Avec éventuellement un couloir de 20 cm de large et 50 cm de long. Dans mon jardin, ils aiment bien se placer sous ma cabane en bois au plancher surélevé. Voir aussi le numéro 77 de la Hulotte consacré au hérisson.

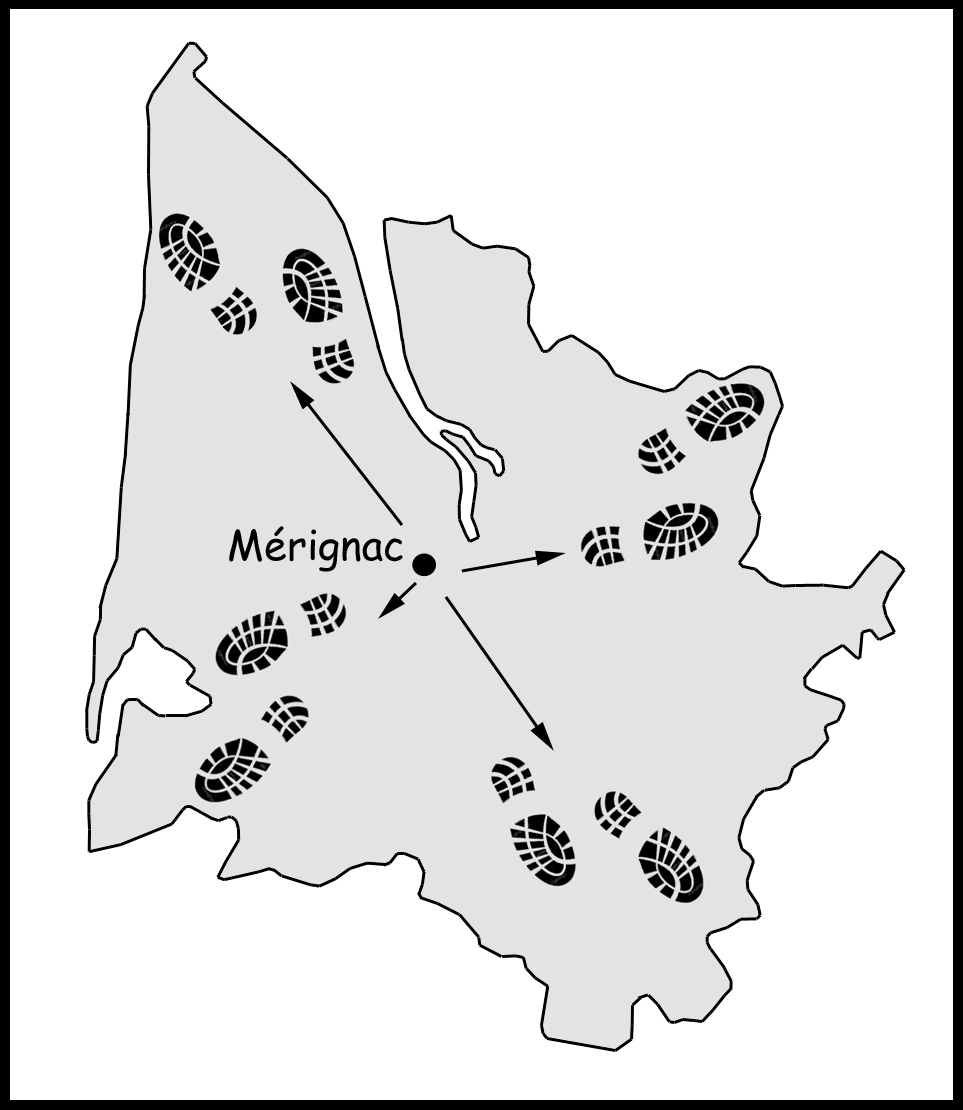

- autres types dâabris: une tĂŽle ondulĂ©e posĂ©e Ă plat, une vitre ou une ardoise (solarium pour fourmis!), plante grimpante sur un treillis vertical Ă 2-5 cm dâun mur, un arbre mort avec ses cavitĂ©s, une voliĂšre pour recueillir temporairement les animaux blessĂ©s (en Gironde, vous pouvez amener les animaux blessĂ©s au Centre de soins de Certes, Ă Audenge qui a recueilli 750 animaux en 2010: tĂ©l. 0556262052).

Attirer les animaux indigÚnes avec des biotopes adaptés

Pour Ă©viter que vos auxiliaires sâĂ©chappent vers des contrĂ©es plus conformes Ă leurs exigences, sachez accueillir vos hĂŽtes en crĂ©ant Ă leur intention de nombreux biotopes miniatures et permanents (sans les dĂ©ranger, surtout en hiver). Imitez ceux que vous avez repĂ©rĂ© dans la nature. Apparemment, mon jardin sauvage semble une structure empirique, mais lâaspect apparemment naturel cache une organisation complexe et trĂšs rĂ©flĂ©chie. Si vous souhaitez faire de mĂȘme, voici une liste de propositions (qui ont fait leurs preuves) pour les petits animaux Ă la recherche dâun domicile dans votre jardin:

- La compostiÚre (voir ce chapitre). Outre le rare orvet, elle attire les plus minuscules et humbles serviteurs de votre jardin, à la base des chaines alimentaires. De plus, par leur activité, ils maintiennent la terre en bonne santé.

- La mare-oasis: pour ĂȘtre la plus Ă©cologique possible, elle est alimentĂ©e par lâeau de pluie qui ruisselle sur les toits. Une pente douce ou un toboggan de « secours » (rugueux dâaccĂšs) ou une planche avec des tasseaux aide les animaux Ă sortir de/aller Ă lâeau. DiffĂ©rents niveaux de profondeurs grĂące Ă un profil en gradins (60 cm au moins pour la partie la plus profonde) reconstituent les ceintures vĂ©gĂ©tales oxygĂ©nantes des mares naturelles. La couverture vĂ©gĂ©tale Ă la surface ne dĂ©passe pas un tiers de la surface totale: il faut donc contrĂŽler le dĂ©veloppement des plantes envahissantes comme les lentilles dâeau et les jussies; sinon, il faudra rĂ©guler leur croissance. Une partie de la mare est exposĂ©e au soleil. La vase nâest rĂ©curĂ©e que sâil y a risques de comblement, mais les feuilles (tombĂ©es des arbres) sont enlevĂ©es en hiver (en cas dâoubli du filet Ă mailles, tendu horizontalement Ă quelques centimĂštres au dessus de lâeau, dĂšs la fin de lâĂ©tĂ©). En hiver, un film en plastique empĂȘche le gel complet de la surface de la mare. Sinon, certains poissons vivants dans les couches superficielles - comme les gambusies - meurent emprisonnĂ©s dans la glace. Le bassin a un effet rĂ©gulateur: il crĂ©e un microclimat pour des plantes (poussant Ă proximitĂ© immĂ©diate) en limite de rusticitĂ© au froid ou Ă la sĂ©cheresse, et aussi pour les animaux quâil attire comme un aimant (tas de bois ou de pierres proche servant de refuge aux batraciens). Les rives et les zones les moins profondes servent de bain Ă oiseaux. Pour lâĂ©cojardinier, il crĂ©e une atmosphĂšre apaisante, surtout si vous avez amĂ©nagĂ© un discret petit poste dâobservation Ă proximitĂ© (affĂ»t, cabane, tepee). Peut-ĂȘtre y surprendrez-vous une chauve-souris venant rapidement se dĂ©saltĂ©rer en vol Ă la faveur dâun clair de lune? Nâintroduisez que des poissons rustiques et suffisamment minuscules Ă lâĂ©tat adulte pour quâils ne sâattaquent pas Ă la microfaune aquatique (larves dâinsectes, tĂȘtards, tritons).

- Le muret ou le simple tas de pierres sĂšches (pour lĂ©zard, belette, crapaud): 0,5 m de haut et 1 m de large, au soleil. Dans les fissures, glissez Ă©ventuellement des plantes sauvages adaptĂ©es Ă ces conditions. Dans mon jardin, je couvre plusieurs murs de plantes grimpantes (surtout de lierre en limitant son envahissement). Je fixe aussi dâautres plantes grimpantes (clĂ©matites, chĂȘvrefeuille, cucurbitacĂ©es, jasmin dâhiver, muehlenbeckia) sur des grillages verticaux: ce sont dâexcellents sites de nidification. A dĂ©faut de muret, une simple allĂ©e de graviers avec une bordure de briques non cimentĂ©es/disjointes, au soleil, attire tout aussi bien les lĂ©zards.

Variante : les levées de sable (mini-dune) ou de terre (sans herbe) bien exposées au sud. Elles peuvent recouvrir un tas de cailloux de différentes tailles.

- Le tas de bois mort (musaraignes, hĂ©rissons, batraciens -prĂšs de la mare-, lĂ©zard gris et orvet, insectes xylophages, oiseaux insectivores): situĂ© dans un coin Ă mi-ombre, ce havre de paix est constituĂ© de rondins empilĂ©s ou dâun monticule informe de branches brutes (voire de pommes de pins) qui se dĂ©composent partiellement sur place. Personnellement, jây inclus des fagots pour attirer une variĂ©tĂ© plus grande dâinsectes. Jây fais courir aussi du lierre. PlacĂ© dans la haie, le tas de bĂ»ches attire les carabes.

- La haie bocagĂšre mixte, mĂ©langĂ©e, dense, jamais taillĂ©e en pĂ©riode de nidification, dâau moins un mĂštre de large: respectez la rĂšgle de plantation de 0,5 mĂštre Ă partir de la limite de propriĂ©tĂ© si la hauteur des arbustes reste infĂ©rieure Ă 2 m (sauf exception locale). Cette « colonne vertĂ©brale » de la vie sauvage offre Ă la fois le gĂźte et le couvert, ainsi quâun lieu de reproduction et un corridor de circulation de la plus grande importance pour des dĂ©placements et la dispersion des animaux et des graines (transportĂ©es dans leur tube digestif ou fixĂ©es sur leur corps). Les Anglais qualifie ce genre de haie de « beetle banks » ou banque Ă carabes car sa richesse en carabes en nombre dâespĂšces et en densitĂ© dâindividus est indicatrice de la qualitĂ© du milieu. Dans mon jardin, ce sanctuaire se compose dâun fort entrelacs de diverses plantes champĂȘtres Ă baies: noisetiers, cornouillers, aubĂ©pine, lauriers nobles (et quelques autres persistants), ajoncs (lieu de nidification prĂ©coce), cistes, Ă©rable-tĂȘtard (taillĂ© en trogne), sureaux noirs, prunelliers, fragon, genĂ©vrier, graminĂ©es diverses, ronces, lierre, chĂšvrefeuille, petits fruitiers, etc⊠etc⊠Lâensemble est dominĂ© par trois chĂȘnes bicentenaires (chargĂ©s de nids de palombes, de pies, de geais et de tourterelles), derniers vestiges dâun patrimoine naturel quâil faut respecter. Sa base est Ă©toffĂ©e de plantes vivaces. Cette haie multifonctionnelle offre ainsi une grande diversitĂ© dâhabitats, avec un « cĆur» intĂ©rieur trĂšs sec. Quand Ă la partie clĂŽturĂ©e par un grillage et intĂ©grĂ©e Ă la haie, elle est trouĂ©e Ă la base en plusieurs endroits pour permettre le passage dâune ribambelle dâanimaux dâun jardin Ă lâautre. Chaque annĂ©e, je ne taille quâun cĂŽtĂ© en hiver (pĂ©riode sans nidification): lâautre cĂŽtĂ© peut ainsi produire des fleurs (pour les insectes butineurs) et des fruits (pour les autres animaux) avant dâĂȘtre taillĂ© Ă son tour lâannĂ©e suivante.

- La prairie ou jachĂšre apicole

« Il nây a pas de mauvaises herbes, il nây a que de mauvais regards » (G. ClĂ©ment) Donc pensez Ă laisser sa part de terrain Ă la flore spontanĂ©e belle ou moins belle. La prĂ©sence humaine doit sây faire discrĂšte.

La biodiversitĂ©, câest aussi la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique: pas seulement avec un esprit de collectionneur, mais plutĂŽt pour prĂ©server des variĂ©tĂ©s naturelles et anciennes.

NâhĂ©sitez pas Ă rĂ©cupĂ©rer des plantes sur des sites en friche ou livrĂ©s Ă la pelleteuse (prairies, vieux vergers)! Et rappelez-vous que le meilleur moyen de se procurer des semis authentiquement biologiques, câest de les produire soi-mĂȘme (avec le risque hĂ©las de dĂ©gĂ©nĂ©rescence)!

Faute de prairie, vous pouvez vous contenter dâune bande de plantes sauvages (avec son Ăźlot dâorties) entourant votre jardin ou dans votre verger (comme chez les arboriculteurs suisses): faire voisiner espĂšces sauvages et cultivĂ©es ne choquent pas le biojardinier. Dans tous les cas, comme tous les insectes auxiliaires ont besoin -Ă un moment ou Ă un autre- de butiner nectar et/ou pollen, câest fou le ballet dâallĂ©es et venues bourdonnantes que vous surprendrez Ă la belle saison, confortablement installĂ©(e) sur votre chaise pliante! Un vrai musĂ©e vivant de la vie sauvage indigĂšne!

Peut-ĂȘtre mĂȘme serez-vous tenter de les « croquer » sur le papier pour garder un souvenir durable de ces bĂȘtes admirables de couleurs, de brillances et de formes? Quel plaisir de camper la nuit pour y dĂ©couvrir vos hĂŽtes nocturnes!